親を介護施設に入れるタイミングを、AIに聞いてみました。ネットにある多くの記事を要約してくれると思ったのですが、本当にいい感じでまとめてくれました。それに対して、わたしの回答も加えます。

AIにまとめてもらった介護施設に入れるタイミングと回答

- 食事の準備や服薬管理ができなくなった →できない

- 清潔を保つことが難しくなった(入浴、着替えなど)→できない

- 転倒が増えて安全面に不安がある →めちゃめちゃ不安がある

- 在宅介護の限界を感じたとき →感じてない

- 家族の介護負担が身体的・精神的に限界に達している →まだ限界ではない

- 仕事と介護の両立が困難になった →介護離職して、むしろ両立しやすい

- 家族の健康状態に悪影響が出始めた →出ていない

- 医療的ケアが必要になったとき →まだ大丈夫

- 認知症の症状が進行して目が離せなくなった →ギリギリセーフ

- 夜間の介護が頻繁に必要になった →夜は寝てくれる

- 介護者自身の限界、高齢化 →まだ若いと勘違いしているw

- 介護者の健康状態が悪化している →一応元気

- 精神的な疲労が蓄積している →蓄積してない

大まかに言うと、認知症の母の問題はいろいろあるけど、12年以上遠距離で介護を続けてきた自分はまだ限界に達していない、そんなまとめになります。

介護施設に入れるタイミングを言語化できた

介護施設に入れるタイミングは人それぞれで、わたしの遠距離在宅介護を他の誰かがやったとしたら、初手で介護施設に預ける選択をする方もいると思います。グループホームの見学に行くようになって、やっと母を施設にお願いするタイミングを言語化できました。

- 母が骨折などで歩けなくなり、車椅子生活になったとき

- 母が病気で入院して退院し、心身ともに衰弱しきったとき

- 母が立って家の中を移動したいという気力がなくなったとき

- 他人に対して、気づかいができなくなったとき

- 経済的に大丈夫そうと思えたとき

これらに該当したとしても、1回は在宅で頑張れるかどうかトライするはずです。「諦めたらそこで試合終了ですよ」と、思っている節はあります。

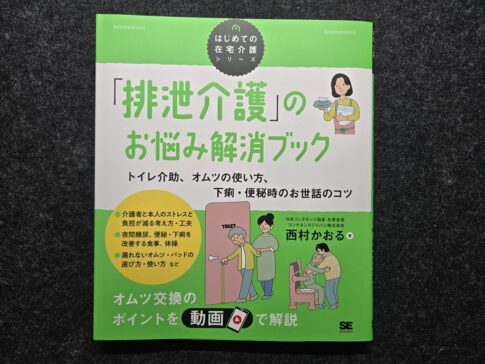

手足に障害はあるし、重度の認知症だし、尿便失禁はしょっちゅうですが、大きな病気やケガはまだしていないし元気と言えば元気なので、施設はまだ早いかなぁと思っています。

介護施設に入って母が弱ってしまったら一生後悔するから、その選択は簡単ではありません。「うちの施設に入ったら、家に居るときよりもむしろ元気になりますよ」と自信を持って言ってくれる施設があったら、ぜひお願いしたいです。

遠距離介護は厳しい状況が続いていますが

わたし自身、まだ在宅介護の限界には到達していませんし、ストレスはあっても精神的・肉体的にやばい状況にはないです。シモの世話が大変になるとか、息子と認識してないとか、見守りカメラで見る時間が増えたとか、そのあたりは施設入居のタイミングではなかったようです。

リハパンが汚れて脱いだあと、ジャンバーを足に通して脱げなくなったとしても、車椅子になって自由に動けなくなるほうが後悔は大きいと思うし、認知症でハチャメチャな行動をしていても、動かないよりは動いてもらったほうがいいと思ってます。

母が静かになって、一瞬介護がラクになったような気にはなるけども、そのあとに襲ってくる人生の最期までついてくる後悔のほうがよっぽど怖いです。便だ尿だと騒いでいても、その頃のほうがまだましだったと思わないような決断をしていきたいのですが、どうなりますか。

今日もしれっと、しれっと。

コメントを残す