認知症の母は、重度まで進行しても母親の気持ちは忘れていない。

例えば、わたしが献立を考えて買い物に行き、自分で冷蔵庫に食材を入れていても、母が「今日は何作ろうか?」という。食材の在庫も分からないのに。他にも、夕食後の食器洗いをわたしがしていると、「お母さんがやるからいいって」と必ず言う。

母の頭の中では今でも、息子のためにちゃんと料理をしているし、ちゃんと後片付けができている。しかし、現実はちょっと違う。いや、かなり違う。

母は、ひたすら台所の水滴を拭き取り、ダイニングテーブルの周りをウロウロして、冷蔵庫の中から牛乳、ジャム、プリンを出して、ただ並べる。

母の生命線であった料理もいよいよ出来なくなりつつあり、それでも台所に立たないといけない感覚はしっかり残っているので、こういう行動になるのだと思う。

気持ちは分からないでもないので、最近の夕食は分業制になった。母には味噌汁とほうれん草のおひたしのみ担当してもらって、メインの料理はわたしの仕事に。その味噌汁もおひたしも、今では見守りが必要になっている。

また、食器洗いも分業制。油汚れのひどいフライパンや鍋、まな板、包丁などはわたしが洗う。母よりも少し先に食べ終わって、母が食べている最中にササっと洗う。じゃないと、母が食べるのを止め、「お母さんが洗うからいいって」と言われる。

そのまま、洗い物を任せたいところだが、今は任せられない。食器用の洗剤とハンドソープの違いが分からないし、食器用スポンジに洗剤をつけない、食器用スポンジでシンクを掃除する、汚い台拭きで食器を拭く、食器を洗わずそのまま棚に戻す、こんな感じなのだ。

結局、母の洗った食器はすべて信用できない。だから次の食事が始まる直前に、わたしが食器棚から食器を取り出し、たとえ見た目がキレイでも、信用できないから洗い直していた。いくら母の自立をキープするためとはいえ、手間である。そこで、第2食器棚戦法を編み出した。

第2食器棚とは?

第2食器棚は台所ではなく、別の部屋の押し入れの中にある。

そこには、わたしが洗剤を付けて洗って、すすいで、キレイな食器拭きで拭いた、ちゃんとした食器だけが並んでいる。わざわざ食器を隠している理由は、母に見つかれば第1食器棚に戻されて、どれがキレイな食器なのか判別できなくなるから。

食事に必要な食器は、いつもわたしが準備している。その食器はすべて、第2食器棚にあるものを使うようになった。母がデイに行っている間にまとめて食器を洗い、第2食器棚に在庫を作っておくと、毎回食事前に洗う必要がなくなってラクなのだ。

食器洗いのフルサポートも考えたのだが、ずっと見てないといけない。料理もずっと見ているのに、食器洗いも同じようにやっていたら、自分の時間が足りなくなるし、口うるさくなるのは必死だ。洗剤付けて!きれいな台拭き使って!言い出したらキリがないし、きっとイライラして怒るだろう。

だから食器洗いの一部を、母の好きに洗ってもらい、母親としての達成感を味わってもらう。第1食器棚からは汚れた箸や皿が次々と出てくるが、今は何とも思わずにしれっと対応できるまでになった。

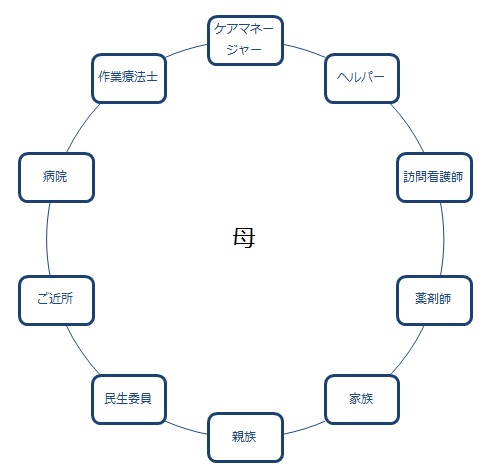

母親としてのプライドを保ちつつ、衛生上の問題もクリアするには、第2食器棚の運用は理にかなっている。ひとりで居るときの食器の状態は正直よろしくないが、ヘルパーさんや妹が見つけたときに洗っているので、あとは母の生命力を信じるしかない。

音声配信voicyの最新回は、認知症介護中のケンカの模様を再現しました↓

今日もしれっと、しれっと。

コメントを残す