まずはアルツハイマー型認知症の症状と経過のグラフを、健康長寿ネットさんから引用します。

引用元: http://www.tyojyu.or.jp/hp/page000003600/hpg000003582.htm

個人差はあるものの、年数が経過する毎に認知症テストの点数は悪化していきます。このグラフの角度をなだらかにする事はできても、向かうベクトルの方向には変化がありません。

また症状も、経過年数によってどんどん変化していきます。亡くなった祖母である程度の症状に出くわすことができたのですが、介護者として得意・不得意があると感じています。今日はその見極めが大切なんじゃないか?というお話です。

介護者を悩ます周辺症状

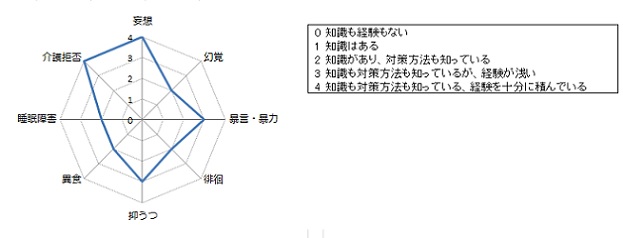

一般的に認知症は中核症状と周辺症状に分かれ、介護者は周辺症状に悩まされるという話を聞いたことがあるかと思います。その周辺症状をレーダーチャートにして、わたしが介護者としてどんな状態かを示してみます。

自己分析すると、妄想や介護拒否などは祖母・母ともに経験豊富なのでなんとか対応できます。一方で幻覚や睡眠障害などは勉強はしていても、目の当たりにしたらどうなるか分かりません。徘徊は母が歩くのが苦手なので、心配ないというのも特徴です。

医療・介護職の方はたくさんの認知症の方を診るので、レーダーチャートはどれも満点に近づきますが、家族介護している人はそうはいきません。向き合う人数が少なすぎるので、偏りが生じます。

介護者としての特徴をつかむ

自己分析すると、多く経験している症状、知識すらない症状という具合に、得意・不得意に分かれます。得意なものは対処方法も分かるし、経験が豊富なため余裕があります。だから許すことができます。しかし、不得意なものは許す余裕もなく、ただパニックになったり、怒ったりします。

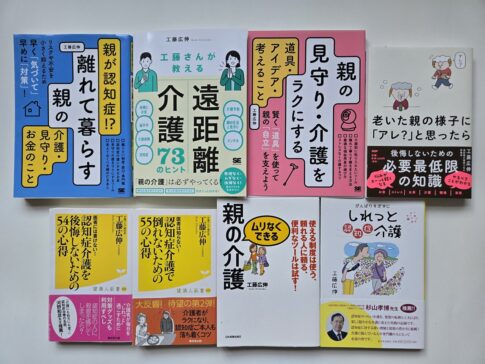

わたしの場合は異食や幻覚に関しては経験がないので、ウィークポイントだと思っています。ただ母に症状がもし現れたら、本を読んで、かかりつけ医や看護師さんに相談するという準備はできています。

介護者として「なんでこんな事ばっかりするんだろう」、「なんでいう事を聞いてくれないんだろう」と悩みは多いのですが、その中でも許せること・許せないことがあるはずです。

許せないことに関しては、どうして介護者として余裕がないのかを自己分析することで対処方法も変わります。許せるようになると認知症ご本人にとってもプラスになるし、それは自分にも返ってきます。

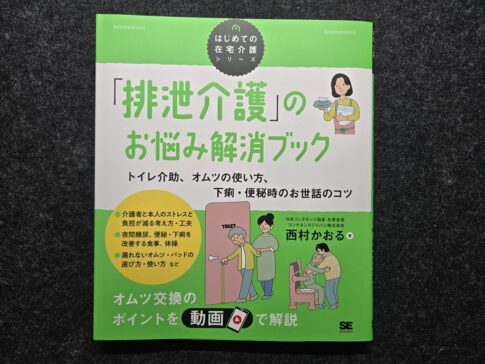

「これくらいなら大丈夫だな」 「あぁ、なんとか対処できるレベルだな」 という許せるポイントは、2年間でだいぶ増えたことは間違いありません。初めて失禁を処理した時も、思ってたよりもなんとかなったしなぁ~

認知症介護を通じて、おそらくみなさんも人間力は相当アップしていると思いますよ!

今日もしれっと、しれっと。

コメントを残す