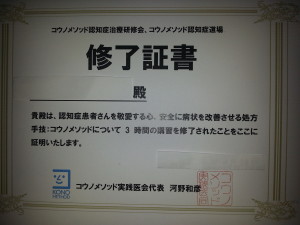

東京・品川で行われた第1回認知症治療研究会という医療従事者ばかりのガチな勉強会に、介護経験者枠(一般の方も参加可能)で参加してきました!

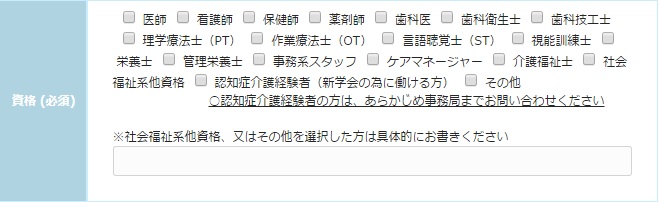

無料で入会可能なんですが、認知症治療研究会のホームページの入会申込書のページに進むとこんな表示になります。

ん?わたしが入会した時は、こんな表示あったかな?新学会の為に働ける?? ちなみにわたしは今回何かしたわけではなく、参加費1000円を支払って、10時~16時30分までずっとお話を聞いただけです。

認知症治療研究会を通して

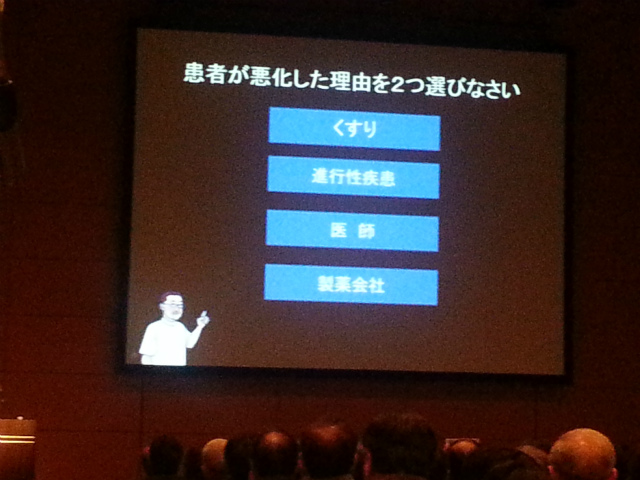

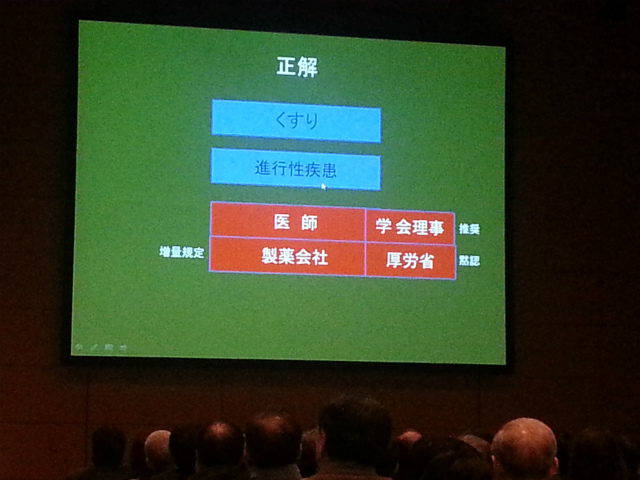

わたしはプロではないので、医療・介護従事者の方とは見方が違います。医師以外にも特養、ケアマネ、老健の方が講演されたのですが、その方々は結局はこう言いたかったんじゃないかと。

「介護職は、もっと認知症の勉強せい!!」

コウノメソッドを実践している人はどんな立場でも、この言葉になんの違和感も持ちません。介護現場で認知症の勉強が足りない方が、講演を聞く限り想像以上に多いのかも・・・

特養の介護福祉士の方は、

「認知症を学ばない、ルーチンワークをこなすだけで精一杯」

「認知症という事は分かるが、タイプ別特徴までは知らない」

といい、ケアマネ(河野先生は達人ケアマネと言ってた)は、

「包括支援センターの認知症の知識は浅い」

「相談・紹介は行うが、その後どのような治療が進むか把握してないので、繰り返し紹介し続ける」

「介護家族の薬の知識が乏しく、ケアマネが通訳機能として介入している」

といい、老健の医師は、

「看護師・介護士などのスタッフがBPSDに対する理解・対応力に不足がみられる」

と。こういう現実を介護している家族も知らないといけないです。プレゼンした介護福祉士、ケアマネは認知症の診断ができるレベルの方でした。

「こりゃレビーだな、あの先生はなんでこの薬を処方してるんだろ?」

という具合に、医師でない介護職の方が認知症の判断ができるんです。当然医師からは煙たがれる存在で、どちらも圧力を受けた経験をお持ちですが、わたしたち家族から見ればこういう介護福祉士、ケアマネにお世話になりたいわけです。めったにお目にかかれませんが。

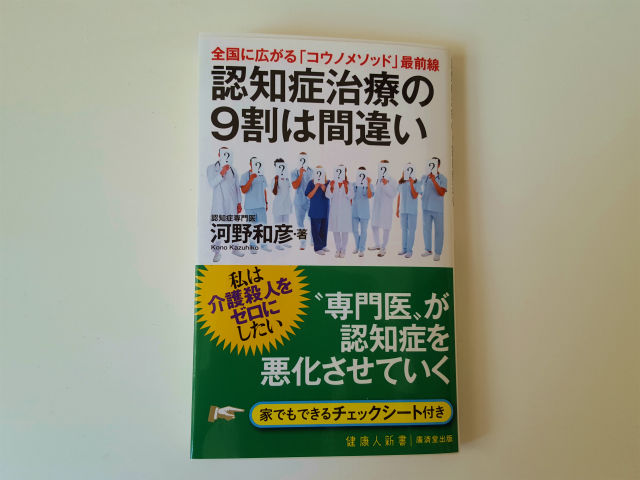

コウノメソッドを知らない方から見れば 「へぇ~」 って話ですが、勉強してみると家族でも認知症診断できるようになります。今回も河野医師の認知症診断Before,Afterの動画があったのですが、あれを見ると素人でも認知症のタイプ分けはできるようになります。

介護している家族も実は同じことで、

「介護している家族も、もっと認知症について勉強せい!」

ということです。電子書籍にも書いたんですが、「××してくれない!わかってない!」という介護家族は多いんですけど、まずは愚痴る前に、自分が勉強せい!ってことです。(自分で勉強できる環境の方の話ですよ)

こんな人がいる施設、病院だったり、いいケアマネを選べるようになるために、わたしたちも認知症の勉強しましょう!

今日もしれっと、しれっと。

コメントを残す