ひさびさに成年後見制度のお話を。

先日、日本経済新聞に「曲がり角の成年後見制度」というタイトルの記事が掲載されたので、最高裁判所事務総局家庭局がネットで公開している 「成年後見関係事件の概況」 という資料を読み解いてみる事にしました。

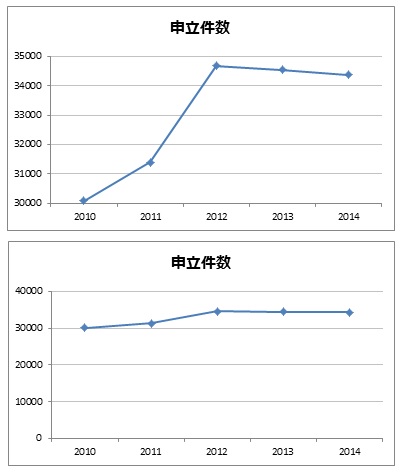

成年後見制度の申立件数のグラフ(2010年~2015年)

申立って、自分が住む管轄の家庭裁判所に必要書類を持って手続きするということなんですが、その数が下記グラフのようになっちゃってます。

この2つのグラフの違い、分かりますか?

実は全く同じものなんですが、左側の軸を0からにしたか、30000からにしたかでこんなにも印象が違います。上のグラフを見た人は、えらい急激に増えたなぁ~成年後見制度って思い、下の人はほとんど増えてないと思うはずです。

この記事で言いたいのは、もちろん下のグラフです。要は成年後見制度を利用しようと思う人の数はそんなに増えてないし、近年は減ってるんです・・・認知症の人が激増しているのに、おかしな話です。

多くの人は認知症の人が管理できなくなった預貯金の管理をするのですが、認知症の人のお金管理事情っていったいどうなっているんでしょうね?うちは固定資産税や公共料金の督促が相次いだので、別口座を作って自動引落しにしました。そこはわたしが管理しているので、もう督促は来ません。

ちなみにうちは認知症の母が、認知症の祖母の通帳をハイキしたというとんでもエピソードがきっかけで成年後見人になりました。

誰が成年後見人になっているのか?

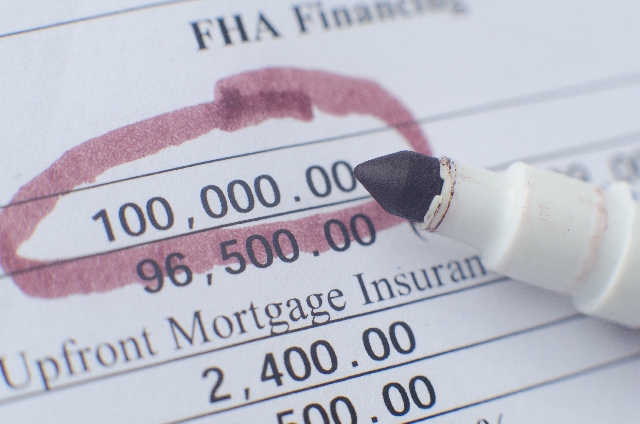

ちなみにわたしが申立をした2012年、一番成年後見人をやっていた人は 「子ども」 です。ところが2014年のデータを見ると、3位に後退。1位が司法書士、2位が弁護士、そして子どもという順位になっています。

司法書士や弁護士の方は成年後見のお仕事が増えているのに、成年後見を利用してみよう!と思う人は年々減っているという現実。認知症の人が増えているのに、何かおかしいです。なぜこんなに人気がないんでしょうか?

成年後見制度はなぜ不人気なのか?

まず制度自体、なんじゃそれ?ってぐらい認知度がありません、名前が堅すぎるのもよくないかと。

あとは申立する前の資料集めが面倒、そして一般の人はめったにいかない家庭裁判所という場所もどうかと思います。これに関しては申立の面倒なところだけプロの手を借りて、そのあとは自分でやるという方法もあります。

定期的に裁判所へどうお金を使ったか報告する義務がありますが、これはある程度介護がルーティン化されればそんなに手間ではないんですよね。判断するのは、認知症の人でなく自分なので、支出は把握できます。(ゆえに不正も多い)

また後見制度支援信託の利用が増えている記事を書きましたが、こちらに流れているということもあります。

わたしも成年後見人経験者として、情報発信はたまにですが続けていきたいと思います。わたしは仕事しながら、遠距離で通い申立を成し遂げました、根性があれば誰でもできます!

[blogcard url=”http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/”]今日もしれっと、しれっと。

コメントを残す