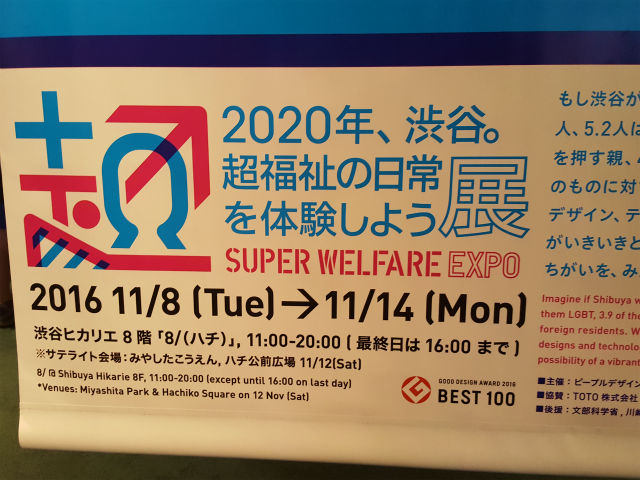

東京・渋谷ヒカリエで毎年11月ぐらいに行われている「超福祉展」。過去2回ほど参加しましたが、今回の目的はただひとつ。「注文をまちがえる料理店」の発起人でNHKのディレクター、小国士朗さんの話を聴くためでした。

[no_toc]注文をまちがえる料理店の原風景

2017年9月に行われた「注文をまちがえる料理店」についての参加レポートは、この記事最後にリンクを掲載しましたのでそちらをご覧ください。

小国さんの話の中で、印象的だったのは「決して認知症の人の、雇用の場を作りたいわけではない」と言っていたことでした。このイベント知った介護職の方の中には「イベントではなく、常に認知症の人の雇用を生み出す」と言ってた方もいたのですが、決してそういう目的ではないそうです。

今となっては「注文をまちがえる料理店」は、誰もが認めるプロジェクトですが、やってみる前はあらゆる批判を覚悟していたのだそう。「認知症の人を笑いものにするのか、不謹慎」だといったものです。

たぶん、そういう発想になってしまうのは、認知症の人を特別視していたり、腫れ物に触るかのように見ているからだと思います。小国さん自身も認知症の人と会ったことがない時点では、「何をするのかよくわからない、ちょっと危ない人たち」とすら思っていたそうです。たぶん、同じ思いの人たち、世の中にいっぱいいます。

実際認知症の人と会ったり話すと、「あれ?普通なんだけど?」小国さんもそう思ったように、他の人も思うはずです。認知症の人との接点って、自分の親族の介護や介護職として働くくらいしかないですよね、普通は。その接点づくりをこのイベントはやったわけで、その意味は大きいです。認知症の人と話してみよう!って、認知症と日々関わりのない人にはそういう発想はないですからね、わたしも以前はそうでした。

わたしも出演したニッポン放送の認知症ラジオ番組「ひだまりハウス」を聴いていたら、このイベントの実行委員長でもある和田行男さんが出ていらして、このプロジェクトに医療・介護職の方が入ってないことについて「入らないほうがいい、今までとあんまり変わらない、わたしがいるし」と言っていたことも、印象的でした。

それ以上の和田さんのコメントはなかったのですが、きっと介護のプロであるがゆえのイベントのリスクが見えてしまうんだろうなと。あれはダメ、これはダメという規制をかけてしまうのかなと推測しました。和田さんは徘徊があっても施設に鍵をかけない方針の方ですから、規制をいろいろかけなかったのもこのイベントの成功要因だったように思います。

小国さんのお話を聴いていて、母の親族が頭に浮かびました。

母が認知症であることを親族に伝えると、「過剰に」大変だとか、なぜかもう終わった感を出してきて、「いや、割と普通ですけどなにか?」というわたしの思いを無視して、その会話を続けようします。あれ、困るんですよね・・・

このブログも、最初の頃は「認知症のことを知らない人」や「これから介護が始まるであろう人」に読んで欲しいなんて思っていましたが、このアプローチはなかなか難しいです。自分だって、祖母が倒れるまで認知症のことなど1ミリも知らなったので、一般の人の認知症への関心は同じ感じだろうと思ってます。

そこを「注文をまちがえる料理店」というコンセプトで、そういった人たちにも認知症についてアプローチできたことが何よりすごいと思いましたし、認知症の人に寛容になれる社会に変わっていく第一歩になったのだろうと思います。

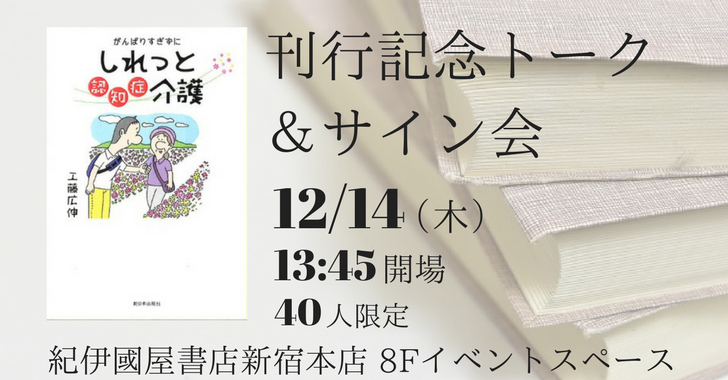

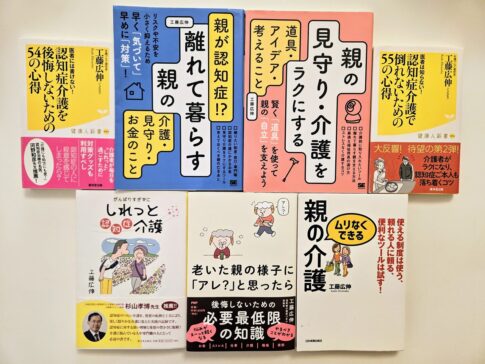

注文をまちがえる料理店の新刊発売!

2017年11月10日発売の新刊「注文をまちがえる料理店(あさ出版)」の本が販売されていたので購入し、小国さんからサインを頂きました!早速この本を読み終えて気づいたのですが、イベントの内容を全部書くと本のネタバレになってしまいます。1回書いた記事を、だいぶ消すことになりました。

カラーページが多く、読みやすいですし、何より認知症の人の頑張りに「ほっこり」できる本だなと思いました。それはフォント選びやイラストも含め、すべての要素が「ほっこり」に向かっている、そんな本だと思います。イベントの認知症のスタッフの裏側なんかも分かって、いい本です。いかにも介護本ではないので、「認知症の人って、なんかヤバイ」とか思っている人たちに、特に読んでもらえるといいなぁと思いました。

今日もしれっと、しれっと。

くどひろさん、こんばんは。

>母が認知症であることを親族に伝えると、「過剰に」大変だとか、なぜかもう終わった感を出してきて、「いや、割と普通ですけどなにか?」というわたしの思いを無視して、その会話を続けようします。あれ、困るんですよね・・・

人としてお終いの烙印押されますよね。

私は母の認知症を親類に告げた時に、何故かげらげらと笑われました、どう言う意図があったのか未だに不明ですが

問いただしたところで、母の認知症が治る訳でもなく・・・

匿名さま

げらげら・・本当に意味不明ですね。そんなときは気にせずスルーです!