週刊BS-TBS報道部で「明るく支える認知症」という番組があり、その内容を引用致します。

認知症の行方不明者の数(警察庁調べ)

2012年1年間の間に、「認知症 または 認知症の疑いのある行方不明者」 は、

9,607人

他の原因の行方不明者も含めて、全体で81,000人います。ということは、この数字は10%強。どういう理由で行方不明になるかまでは解説がありませんでしたが、NHKスペシャルでこの数字を掘り下げます。その予告版が、数日ニュースでやってますね。

この番組で、大阪に住む酒井さん親子の ”徘徊への取り組み” が紹介されていました。

徘徊への対応方法

酒井さんのお母さん(86歳) : アルツハイマー型認知症のご本人

長女(55歳) : 主介護者

ほぼ毎日、徘徊をするこのお母さん。徘徊を阻止したい娘さんは、玄関にカギを3個つけて、お母さんを外に出すまいと対策をうったそうです。ところがこれが逆効果。お母さんはドアを何時間も叩き続け、ついにはドアが壊れるまでになりました。そこで方針転換して、

「自由に徘徊をさせて、後をついていく」

という方法へ変更しました。住んでいる大阪から九州の実家へ帰ると言い出すお母さん。方針変更しているので、閉じ込めず徘徊させて、一緒についていきます。

しばらくするとお母さんが、キレ出します。

お母さん: 「あんたとは、親子の縁を切る!」

意味ないところで、キレるんですよね・・・分かります!うちの亡くなった祖母も、全く意味不明でした。娘さんは

娘: 「あ、そう。はいはい。」

こういう対応になりますよね、ホントよく分かります。真っ向勝負したところで、逆効果という事を娘さんは分かっています。そして娘さんはこうも言ってました。

娘: 「認知症は”気分を変える” のが大切と分かった」

これもホントよく分かります。もしキレていたとしても、数分したら忘れてしまいます。その時を待つのもよし、話題を変えるのもいいでしょう。これは介護する側にも言えます。

「どんなに気分を害する事を言われても、向こうは言った事すら覚えてない」

だから認知症本人の気分を変えてあげるのも大切だし、自分自身の気分を変えるのも大切なんですよね。

キレられた後は徘徊を後ろからそっと観察して、話しかけるタイミングを計ります。”偶然を装って”、近づいて話しかけるんですが、まだご機嫌ナナメなお母さん。これを3回、番組では繰り返していました。徘徊 ”させる” のも大変です、強引に連れて帰ると逆効果ですしね。

徘徊の最高は10時間。深夜や早朝にも徘徊するので、近くで寝ている娘さん。自由にさせても、やはり多くの犠牲を強いられます。

結局、2時間10分後にお母さんを家に連れて帰ることができました。いやぁ・・・本当にお疲れ様です。こんな大変な思いをしても、毎日徘徊していたものが、回数が減ったんだそうです。また、落ち着きも取り戻したとのこと。それでも、時間10分も徘徊に付き合うのは大変すぎます。

NHKプロフェッショナル 仕事の流儀「闘う介護、覚悟の現場」 で紹介された介護福祉士の和田行男さんも、自由に徘徊させる方法を取っていますよね。

”徘徊が多い” 認知症の時期とは?

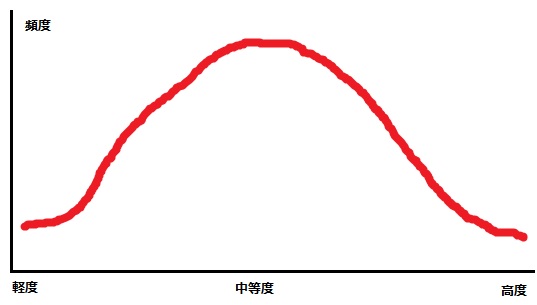

まずは、こちらの手書き?グラフからご覧ください。

グラフの縦軸は、「徘徊する頻度」。横軸は認知症の進行レベルを指しています。認知症専門医の遠藤英俊先生がいうには、

認知症のレベルが、中等度の時期に徘徊は増える

とのこと。軽度や高度の頃は、徘徊が少ないのが特徴です。これは一般的な知識かもしれませんが、わたしは初めて聞いた話だったので、ブログで共有させて頂きます!

今日もしれっと、しれっと

うちの母もそろそろ徘徊が始まりそうです。 既に始まっていて、帰ってこれるだけなのかもしれませんが・・・。

昨夜「家が近い気がする」といって庭まで行って帰ってきました。

昼なら「ああどうぞいってきて」って言えるんですが夜は怖いですからね

その「家」というのは確かに昔そこそこ近いところに住んでいてそこから今の場所に越してきたんですよ。

だから母にとっての「家もしくは自宅」はその時の記憶なのかなーと。

まあ求めているものがわかったところで納得するわけもないし現状は変わらないのですが。 妄想が強くなると徘徊につながるみたいなので、陽性症状を強くしないように色々工夫しています。

メマリーを飲ませたらフェルガードは減らすとか。 本当は逆にメマリー減らしたいんですけどねえ・・・ まとまってなくてごめんなさい

やはりその人の育ってきた「人生歴」は大きく影響するんですよね。

原因が分からないことがストレスになったりするので、現状が変わらなくとも半歩は前進していると思います。

確かにフェルガードのほうを増やしたいですよね、メマリーよりも。