今日は誤嚥性肺炎と胃ろうのお話です。胃ろうは知れば知るほど、「お口の生活不活発病だな」 と。

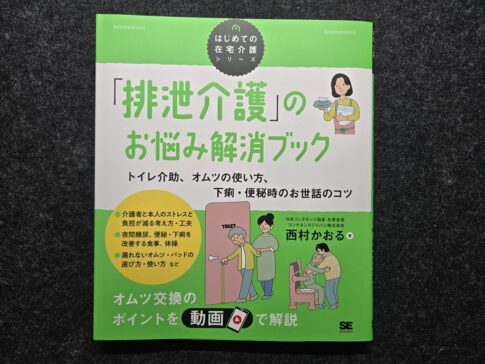

歩かなくなって、次第に寝たきりに移行していって、衰弱しているのが生活不活発病です。口を使って食事をせずに胃から栄養をとることで、嚥下(飲み込み)の力がだんだん弱っていく・・プロセスがとても似ています。

胃ろう(PEG)とは?

PEG(ペグ)とは、内視鏡を使って「おなかに小さな口」を造る手術のことです。 (PEG=PercutaneousEndoscopic Gastrostomy : 経皮内視鏡的胃瘻造設術)造られたおなかの口を「胃瘻(胃ろう)」と言い、取り付けられた器具を「胃ろうカテーテル」と言います。口から食事のとれない方や、食べてもむせ込んで肺炎などを起こしやすい方に、直接胃に栄養を入れる栄養投与の方法です。

引用元:http://www.peg.or.jp/eiyou/peg/about.html

わたしの胃ろう体験

亡くなった祖母(90歳)はやや高度の認知症、子宮頸がんステージⅢaでした。膀胱への転移が認められた時に、主介護者として病院に呼ばれ、延命治療をするかしないかを判断してほしいと言われました。

家族は延命治療を選択しませんでした。人工呼吸器もつけず、胃ろうもすることなく亡くなりました。(最期まで嚥下機能はあった)ただ病院の4人部屋には、延命治療を行っている方が常に居て、1年間通ったのですが何度も見る機会がありました。

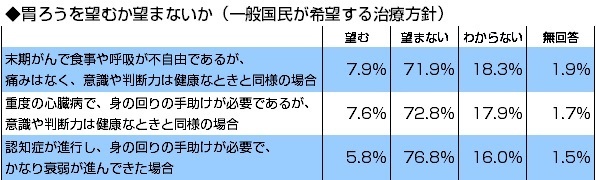

そのたびに、胃ろうはない!と思っていました。ダイヤモンドオンラインで胃ろうについて5000人に調査したところ、望まないと考えている人は7割以上という結果です。

ちなみに認知症との関連ですが、嚥下障害はアルツハイマー型認知症だと後期、脳血管性認知症だといつでもその可能性があります。

胃ろうへの誤解

胃ろうはデメリットでしかない!そう思っていたのですが、胃ろうで栄養補給をしっかりすることで活動量が増えて、食べる意欲が回復します。さらに嚥下リハビリをすることで、口から食べることが可能になります。

胃ろうは終末期のイメージが強いので、胃ろうにしてしまったら最期だと思っている方が多いと思います。実際は胃ろうでも嚥下力があれば、口から食べられます。併用もできるんですね。

「誤嚥性肺炎を再発させないためにも、胃ろうをお薦めします」

と医者に言われてたら、素直に応じていたと思います。胃ろうを選択しても、誤嚥性肺炎は起きる可能性があるのです。食事することが、一番の予防とも言われます。

介護者として「胃ろう」を正しく知っておくべき

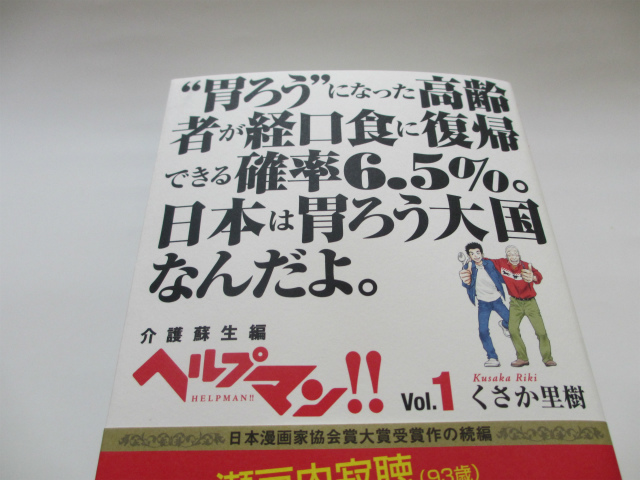

ただ漫画ヘルプマンの表紙にあるとおり、復帰確率はわずか6.5%。労力がかかるために病院や施設が対応できないことが多いのですが、介護者側はリハビリをすれば経口食へ復帰できるという可能性があるという知識があれば、全く違いますよね。

祖母の時には胃ろうなんてダメ!という意識しかなかったのですが、認知症の母は10年か20年先にお世話になる可能性があります。その時は胃ろうをやみくもに排除せずに嚥下リハビリ、在宅介護ならば訪問歯科医療、口腔ケアがあるので、きちんと活用したいと思っています。

祖母の延命治療の話の時に人工呼吸や胃ろうの勉強をしましたが、結局漫画ヘルプマンが一番分かりやすいですね。

今日もしれっと、しれっと。

コメントを残す