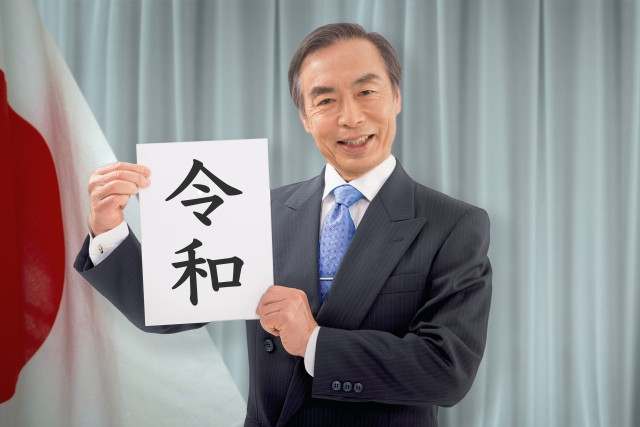

新元号「令和」の発表を、妻の通う病院の受付の後ろにあるテレビで見ました。

妻の膠原病の通院は、膠原病リウマチ内科、薬の副作用が目に影響することもあるので眼科、そして筋力のリハビリテーションなど移動も含めて、5時間ほどかかりました。

パソコン持参で病院に行き、待合室でキーボードの音を殺しながら、ブログやコラムを執筆したのですが、仕事が忙しいからというわけではなくて、ひとりの待ち時間をムダにしないための対策です。

菅官房長官を見てふと思ったこと、それは認知症の母が、新元号によって年齢の計算が難しくなるということでした。

母の年齢計算方法

母に年齢を聞くと、当てずっぽうに答えるので、安定しません。正解は75歳で、8月で76歳になります。ところが先日の認知症テストでも、83歳と答えましたし、いきなり質問すると、70歳と答えることもあります。

たまに自分で年齢の計算をすることがあって、新聞やチラシの端に計算式が書いてあります。母の年齢の計算方法はこうです。

まず昭和18年生まれなので、昭和64年から18を引き、昭和の年数を計算します。この場合は46年となります。

さらに新聞の日付に書いてある平成の年数を、46年と足して、77歳と計算します。この時点で何年か間違えているのですが、なんとなく合っていればいいので、少しの間違いをわたしは気にしていません。

ところが令和になってからは、(64-18)+ 31 + α という計算をしなくてはなりません。平成が31年で終わったということを、母は覚えられないと思うので、今後は計算する機会がグンと減ってしまうと思います。

わたしは西暦派なのですが、母と同じ70代は和暦を好む割合が若い世代よりも多いということで、昭和18年(=1943年)ということを何度か教えたことがあるのですが、こちらは覚えてもらえません。

昭和と平成と令和の足し算が分からなくなったら、母はやっと西暦を覚えるようになるか・・・認知症ということもあって、とにかく新しいことは覚えられないので、和暦の足し算は今後も続けるだろうと思います。

今日もしれっと、しれっと。

コメントを残す