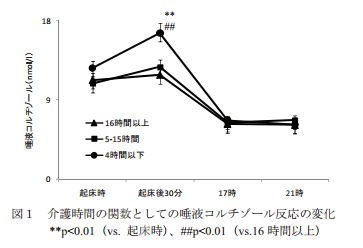

認知症介護を自宅でしているご家族は、いったい何時間介護をしたら身体的に影響が出るのだろう・・・

論文「認知症者の家族介護者のストレス」で行われた、ある実験をご紹介します。

家族で在宅介護する人を、介護している時間別に3グループに分けました。

- 1日16時間以上、介護をしている

- 1日5時間から15時間、介護をしている

- 1日4時間以下、介護をしている

この人たちの唾液を、起床後、起床30分後、17時、21時に採取します。なぜ、唾液を取るのかというと、起床時コルチゾール反応を見るためです。コルチゾールについて、日本看護学会協議会共済会のホームページを引用します。

コルチゾールは免疫物質を作る副腎皮質ホルモンで、睡眠中のカラダに蓄積されているブドウ糖や脂肪などの熱源を、カラダのエネルギーとして活用するようにと分泌され、働きます。睡眠中は低く抑えられ、午前3時頃から明け方に最高値に達し、起床後30~60分のあいだに大量に分泌、その後次第に低下していきます。

引用元:https://www.e-kango.net/selfcare/aroma/sleep/vol6.html

ストレス状態をよく反映するものとして、コルチゾールを使います。なぜ、起床時なのかというと、こちらも同じように引用します。

コルチゾールが早朝に高くなることで、体内にある糖分をエネルギーとして使える形に取り出すことが促進され、夜中何も食べていない後の、朝の血糖値の低下を防いでいるともいいます。また、起床後の大量分泌の現象は、日中に襲ってくるストレスに対処するため(略)

引用元:https://www.e-kango.net/selfcare/aroma/sleep/vol6.html

早朝にたくさんコルチゾールを分泌するのは、日中のストレスに対処するためだそうです。人間のカラダって、うまくできてますよね?もし、認知症介護をやりすぎて、慢性的にストレス状態になっていると、この起床時コルチゾール反応が起こらなくなることが分かっています。

3グループの測定結果が、こちら。

画像引用元:http://www.psych.or.jp/meeting/proceedings/73/contents/poster/pdf/1AM051.pdf

グラフを見ると、1日の介護時間が5時間を超えると、起床後30分に分泌量が急に少なくなります。起床時コルチゾール反応が、起きていません。ということは、1日4時間以下に認知症介護を抑えたほうが、ストレスが少ないということになります。

この研究は、アメリカと日本の共同研究で、アメリカ人(平均年齢は約58歳)を対象に行った結果です。そうね、4時間以下におさえよう! と一瞬思ったのですが、日本人で同じ実験をすると、もっと短い時間でストレスを感じるような気がするし(理由は関連記事をみてください)、もっと根本的なところで引っかかりました。

それは、認知症介護の時間の定義が、よく分からなかったのです。

[no_toc]難しい認知症介護の時間の定義

何をもって「介護」というのか?似たようなコトバで「介助」があります。介護と介助の違いについて、サ高住ノートさんのサイトを引用します。

「介護」はとても広い意味を持っており、食事や排泄など身の回りの世話からケアプランの作成、本人や家族との相談など様々な行動が含まれるのです。対して「介助」の持つ意味は「付き添い」「介添え」「サポート」など。ケアプランに基づき、実際に利用者の食事や排泄、入浴などを助ける行動そのものを指します。要するに「介護」を実現するための手段だと言えるでしょう。また大きな違いとして、介護は「自立」を促すことを目的としていることに対し、介助はただ日常生活を助けるだけという点も挙げられます。

引用元:https://www.sakouju.jp/chiebukuro/service/kaigokaijo/

わたしを例にすると、「介助」の時間は、ものすごく少ないです。外出時の歩行介助がほとんどで、それ以外、母は自立しています。一方で、買い物に行ったり、賞味期限切れの野菜を廃棄したり、ゴミ捨てに行ったり、掃除・洗濯をしたりといった生活援助的なものは、ものすごく多いです。

介護の中に、介助が含まれるのですが、こうやって「介護、介助?」って分けることだったり、この時間が介護?と考えること自体、わたしは意味のないことだと考えました。もっと単純に、こうしたらいいのではと。

「自分自身が介護しているという感覚かあるかどうか」

これに尽きるのではないでしょうか?

わたしがやっている生活援助も、介護に含まれるらしいのですが、わたしは介護時間にカウントしません、日常だからです。同じ話を延々と聞かされるのも日常、病院に連れて行くのも日常です。だから、1日4時間以下のグループに属するので、ストレスが少ないということになります。

例えば、イヤな上司から「認知症介護の記事を書け!」と言われて、4時間かけて完成させたらストレスですが、自ら進んで4時間書けて記事を書くことは、全くストレスになりません。自分が介護していると「感じる」時間を4時間以下にすれば、ストレスが軽減されるというふうに論文の結論を読み換えました。

デイサービス、デイケア、ショートステイを使って、介護時間を4時間以下に削減することも必要です。わたしの結論で考えるならば、介護が好きになったり、それこそしれっと介護をすることが、「感じる」時間を削減することにつながります。介護好きになるのは、なかなか難しいので、繰り返して介護をするうちに「当たり前な状態にする=日常と感じる」レベルになれば、ストレスも減るのではと思います。

介護者自身に余裕がなく、自分時間を奪われると考える人は、あれもこれも介護って思えてしまうでしょうね。

最後に、わたしが好きな介護の定義をご紹介します。

「最期までその人らしく生きるために、寄り添ったり手伝いをしてあげることが介護」

元論文:認知症者の家族介護者のストレス

今日もしれっと、しれっと。

コメントを残す